こんにちは、らくからちゃです。

世間はお盆シーズンですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?弊社は、一斉のお盆休みがなく、各自勝手に取りやがれというスタイルなので、電話もかかってこないこの時期は、のんびりやらせて頂いております。

さて色んなひとの話を眺めていると、ボーナスも出たこの時期に資産運用の見直しをされるひとも多いみたいですね。先日も、こんな記事を読みました。

良く言えば真っ当、悪く言えばありきたりな内容ですけども、ここ最近の株高も手伝って株式インデックス、それもS&P500あたりに連動するような米国の株式インデックスへの投資を勧めるひとは良く見かけるようになりました。

書いている内容にウソは無いでしょうし、未だに東京電力みたいなおもしろ企業が上場し続けているような日本の株式市場なんかよりは、よっぽど合理的な選択肢であるのは違いないでしょう。

ただねえ、何も知らない素人にオススメするのなら、もう少しだけ説明しておいたほうが良くない?そんなに難しい話をする話は無いと思うんですよね。たった一言つけくわえればよい。

株式インデックスは、半額以下になったり、5年間含み損を抱えることもあるから覚悟しといてね。

ダウ平均株価の最大ドローダウンをご存知ですか?

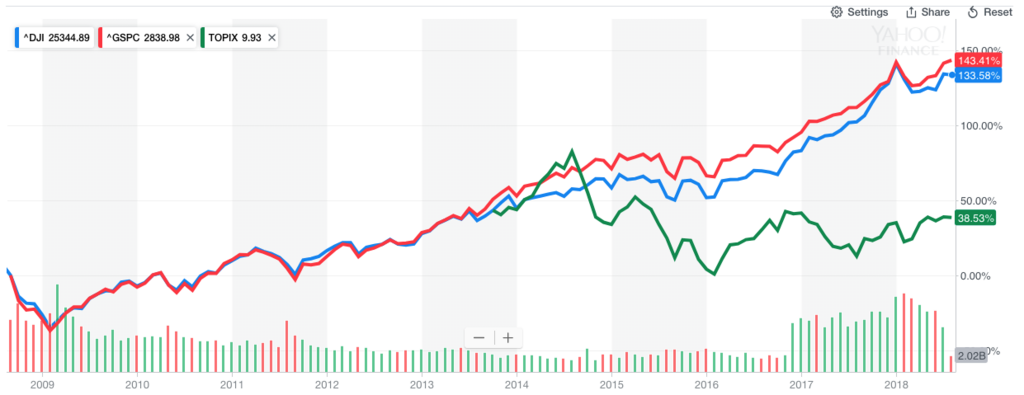

2018年に入ってから、やや揺り戻しがあったとはいえ、米国株は依然として力強い伸びを示しています。直近10年のデータを眺めてみると、

- ダウ平均株価 + 143%

- S&P500 +134%

- TOPIX +39%

彼我の差に圧倒されてしまいます。

これを見ちゃうと、銀行預金なんてバカバカしくてできなくなっちゃいますよね。100万円を10年寝かせれば243万円!(税・手数料未考慮ですけど)ヒャッホウ!

ただね、もう一つ別のグラフを見てみましょう。

ドローダウンという、資産が最大でどれくらい下落したのか?を示す指標があるんですけども、直近だと2007年10月9日〜2009年3月9日に最大で53.78%まで下がった記録がある。つまり100万円が46万円までの下落!ガーン!

こうした長期間に渡る株価の下落・低迷について、過去のデータをまとめてみるとこんな感じになるんだよね。

こうした長期間に渡る株価の下落・低迷について、過去のデータをまとめてみるとこんな感じになるんだよね。

| 順位 | ドローダウン率 | 開始日 | 高値 | 終了日 | 底値 | イベント |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | -89.19 | 1929/09/03 | 381.17 | 1932/07/08 | 41.22 | 世界恐慌 |

| 2 | -53.78 | 2007/10/09 | 14164.53 | 2009/03/09 | 6547.05 | リーマンショック |

| 3 | -45.08 | 1973/01/11 | 1051.7 | 1974/12/06 | 577.6 | 第一次石油危機 |

| 4 | -37.85 | 2000/01/14 | 11722.98 | 2002/10/09 | 7286.27 | ITバブル崩壊・同時多発テロ |

| 5 | -36.58 | 1966/02/09 | 995.15 | 1970/05/26 | 631.16 | ベトナム戦争 |

| 6 | -36.13 | 1987/08/25 | 2722.42 | 1987/10/19 | 1738.74 | ブラックマンデー |

| 7 | -27.1 | 1961/12/13 | 734.91 | 1962/06/26 | 535.76 | |

| 8 | -21.16 | 1990/07/17 | 2999.75 | 1990/10/11 | 2365.1 | |

| 9 | -19.43 | 1956/04/06 | 521.05 | 1957/10/22 | 419.79 | |

| 10 | -19.26 | 1998/07/17 | 9337.97 | 1998/08/31 | 7539.07 |

堂々の一位は世界恐慌字の89.19%の下落。381ドルあった株価が41ドル。ざっくり株価が1/10くらいになったってんだからてぇへんだ。教科書では良く目にした言葉だけど、こうして金額で見てみるとまたインパクトが強い(;´Д`)

最近だと、先程のリーマン・ショックの他にも2000年に入ってすぐとITバブル崩壊とそれに追い打ちをかける同時多発テロでも、4割近く下げているのも忘れちゃいけないですね。

あともう一つ。一度下げ始めた株価がもとの値段に戻すまでどれくらいかかったのか?についてもまとめてみるとこんな感じ。

| 順位 | 日数(営業日) | 年換算 | 開始日 | 終了日 | 価額 | イベント |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 6301 | 25.24 | 1929/09/03 | 1954/11/23 | 382.74 | 世界恐慌 |

| 2 | 2479 | 9.82 | 1973/01/11 | 1982/11/03 | 1065.49 | 第一次石油危機 |

| 3 | 1688 | 6.72 | 2000/01/14 | 2006/10/03 | 11727.34 | ITバブル崩壊・同時多発テロ |

| 4 | 1677 | 6.76 | 1966/02/09 | 1972/11/10 | 995.26 | ベトナム戦争 |

| 5 | 1360 | 5.41 | 2007/10/09 | 2013/03/05 | 14253.77 | リーマンショック |

| 6 | 615 | 2.44 | 1956/04/06 | 1958/09/15 | 523.4 | |

| 7 | 506 | 2.00 | 1987/08/25 | 1989/08/24 | 2734.64 | ブラックマンデー |

| 8 | 435 | 1.73 | 1961/12/13 | 1963/09/05 | 737.98 | |

| 9 | 318 | 1.26 | 1960/01/05 | 1961/04/10 | 692.06 | |

| 10 | 295 | 1.17 | 1983/11/29 | 1985/01/29 | 1292.62 |

ここでもダントツのトップは世界恐慌。1929年に383ドルをつけてから、元の株価を取り戻したのは1954年。なんと第二次世界大戦を跨ぎ、四半世紀もの期間を要しています。最近でも、ITバブルで約7年、リーマンショックで約5年間は含み損を抱える状態が続いていたんですね。

リスクを管理するってどういうこと?

あくまで過去のことは過去のことであって、これから先に起こるかどうかは分からないわけですが、ひとつの参考にはなります。さすがに世界恐慌みたいなことがもう一度起こることは考えにくいですし、よっぽど運が悪くないと起こらないことですが、

- 株式インデックスは50%下落することがある

- 株式インデックスは5年間含み損を抱えることがある

くらいは覚悟しといたほうが良いんじゃないのかなあと思うんっすよね。ググれば色んなひとが分析してますけど、ドルコスト平均法は気休め程度にしかなりません。あれはまあ、積立投信をやらせたい証券会社のウリ文句の一つくらいに思っておいたほうが良いです。

お金なら余りまくってるし、余裕のよっちゃんだぜ!って人なら良いんですけど「普通の人」の場合、5年間もあれば、その間に結婚するかもしれないし、家を買うかもしれないし、子供が生まれるかもしれないし、起業しようと思うかもしれない。どうしても現金が必要ってときに、虎の子の資金が半値になってたら、大変つらい思いをするかもしれない。それくらいは理解した上で、投資したほうが良いんでねえの?と思うわけですよ。

投資の世界ではリスクとはつまり価格のブレ幅であり、標準偏差のことを指すものとして説明されます。もちろんボラティリティやシャープレシオは、投資信託のパフォーマンスを評価する上において非常に重要な概念ですけど、一般の個人投資家にとっては、まずは「値下がりをどの程度許容するのか?」をひとつの目安とし、投資対象がどの程度まで下落する可能性があるのか?を考えながら選んでも良いですね。

どう殖やすかよりもどう使うかから考えへん?

慣れているひとは、株式で運用するのは、つみたてNISAやiDeCOなどの20年を超える長期の資産に限定していたり、うまく債券インデックスを組み込み資産全体で極端な下落を抑えるようにしているわけです。

よくわからないけどやってみたいんじゃ!というのならば、止めはしませんけども、くれぐれも、ありったけの銭をかき集めてαを捜しにいくのは止めといたほうがええんとちゃうの、とは思いますね。

なんだか資産運用をしていないと遅れているとか、かっこ悪いみたいな雰囲気(?)を醸し出してくる人が結構いますけど、んなーこたない。物価上昇時に預金はリスクになるのもウソじゃあない。でも他にも優先すべきことはたくさんあるんじゃない?

以前、こんな記事にも書かせてもらいましたけど、普通の人が投資だの運用だのを意識するのは、一番最後の話です。

それよりもっと大切なのは、自分がこれから先なにがしたくて、いつ・何に・いくらお金が必要なのかを、しっかり理解しておくことじゃないんでしょうか。しばらく使わないまとまったお金があるならば運用を試みるも良いですけど、しっかり決まった使いみちがあるならば、預金の比率を高めておくのも悪くはないかなあと思います。

まずは

- 結婚

- 出産

- 住宅取得

などなどのライフイベントについて、しっかりと計画を立てて、ライフプランニングをきちんと考え、将来のキャッシュフローの見通しを考えていくことが大切なんであって、運用はそれをサポートするためのテクニックにしか過ぎません。

個人的には、資産運用の知識をあれこれ持っているひとよりも、自分のお金の使い方について、しっかりと筋の通った考え方を持っている人のほうが、かっこいいんじゃないかなあ、なんて思う次第でございます。

ではでは、今日はこのへんで